Провел первые радиосвязи на QO-100

Некоторые время назад мы научились принимать сигналы со спутника QO-100 (а.к.а. Es'hail 2). Следующий логичный шаг ‐ это провести через него радиосвязи.

Приемный тракт остался почти без изменений. Вместо HackRF на этот раз я использовал RTL-SDR. Кабель RG-58, обжатый под штекеры PL-259, был заменен на более подходящий кабель 5D-FB, обжатый под штекеры Type-N. Субъективно, изменений в качестве приема я не заметил.

Передающий тракт получился таким:

Рассмотрим его более подробно слева направо.

За формирование SSB-сигнала отвечает Portapack. Изначально я планировал использовать программу SDRangel. Однако выяснилось, что в последней ее версии 7.22.9 сломан SSB-модулятор. Также я проверил предыдущие версии, для которых доступны бинарные пакеты под Linux. Они имели ту же проблему. Это фиаско. Подумав, какие еще мне доступны варианты, я остановился на Portapack.

SSB-сигнал проходит через фильтр с распределенными элементами нижних частот:

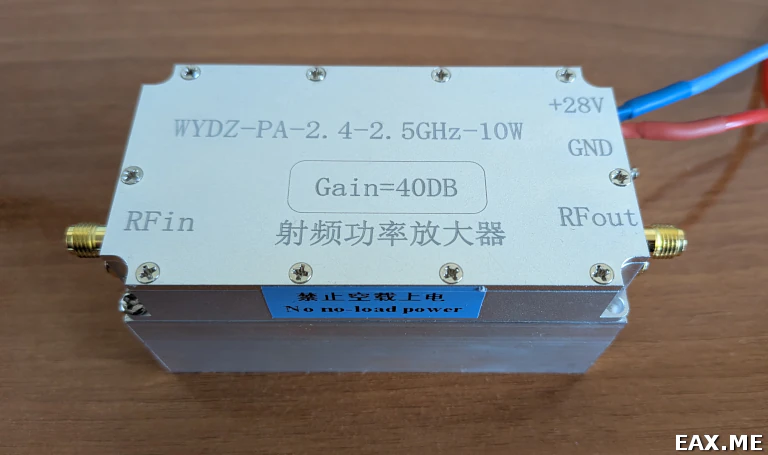

Фильтр недорог и имеет хорошую АЧХ. Его можно найти на AliExpress по запросу «butterfly filter 2800 mhz». Далее отфильтрованный сигнал идет на усилитель мощности WYDZ-PA-2.4-2.5GHz-10W:

К выбору УМ на 2.4 ГГц следует отнестись со всей серьезностью. Необходимо внимательно изучать спецификацию и читать обзоры. Многие УМ раскачиваются относительно высокой мощностью. В этом случае понадобится какой-то драйвер. Это неудобно и увеличивает бюджет проекта. Часто выходная мощность не соответствует заявленной. Например, правильно раскаченный УМ с заявленной мощностью 8 Вт по факту может выдавать 1-2 Вт. Многие УМ сильно греются и требуют дополнительного охлаждения.

WYDZ-PA-2.4-2.5GHz-10W лишен названных недостатков. Подаем 28 В питания и сигнал с уровнем 0 dBm на вход. После фильтрации (о ней – ниже) видим ~40 dBm на выходе, или 10 Вт. Интермодуляционные искажения были оценены по SDR-приемнику. «Ошметков» вне полосы сигнала не видно. Значит, уровень IMD приемлем. Ток покоя составляет 300 мА. При наличии сигнала УМ потребляет 1 А. Радиатор хорошо справляется со своей задачей.

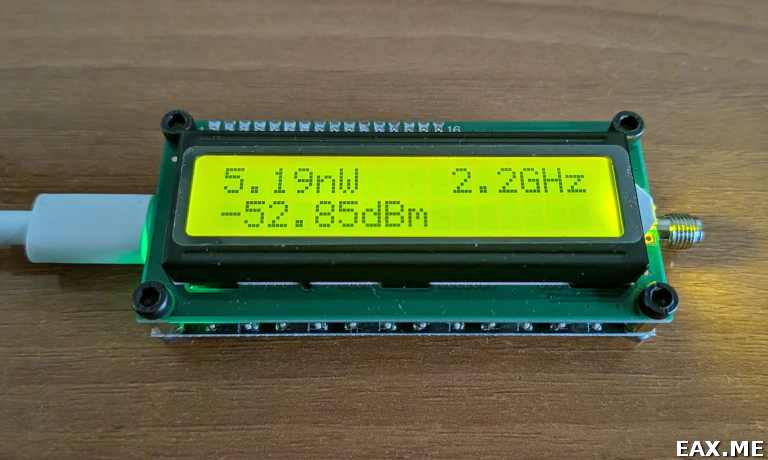

Для проверки выходной мощности был использован ваттметр на базе чипа AD8319:

Для корректной работы устройства на входе у него должен быть сигнал с уровнем от -40 до -10 dBm. Необходим аттенюатор на соответствующие частоты и мощность. Также нужно указать правильную частоту. Ближайшей частотой на выбор в ваттметре является 2.2 ГГц. Ее и выбираем, как показано на фото.

Примечание: В России для связи Земля-космос обладателям радиолюбительской лицензии разрешено работать на 2.4 ГГц с мощностью до 10 Вт на вторичной основе. См Приложение к решению ГКРЧ от 16 апреля 2018 г. № 18-45-02 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» [PDF] – пункт 4, а также таблицы 7 и 8. Заметьте, что речь идет об излучаемой мощности. Учитывая потери в коаксиальных кабелях, может иметь смысл обзавестись усилителем и на 20 Вт.

Сигнал с УМ идет на уже знакомый нам полосовой фильтр, сделанный из двух заглушек для медных труб (pipe-cap filter). Само собой разумеется, измерение выходной мощности осуществляется с этим фильтром, чтобы исключить влияние гармоник.

Вдумчивый читатель может поинтересоваться, а откуда мы знаем, что фильтр как следует давит третью гармонику сигнала на 7.2 ГГц? Ведь фильтр мы измеряли при помощи ARINST VNA-PR1, а он показывает АЧХ только до 6 ГГц. Неудобная правда заключается в том, что мы этого не знаем. Даже если бы у меня был анализатор спектра на 7.5 ГГц (например, Rigol DSA875-TG), то я бы все еще не знал уровни 5-ой, 7-ой и так далее гармоник. Необходимое для таких измерений оборудование не вписывается в бюджет простых радиолюбителей. Остается лишь делать, что в наших силах, и надеяться на лучшее.

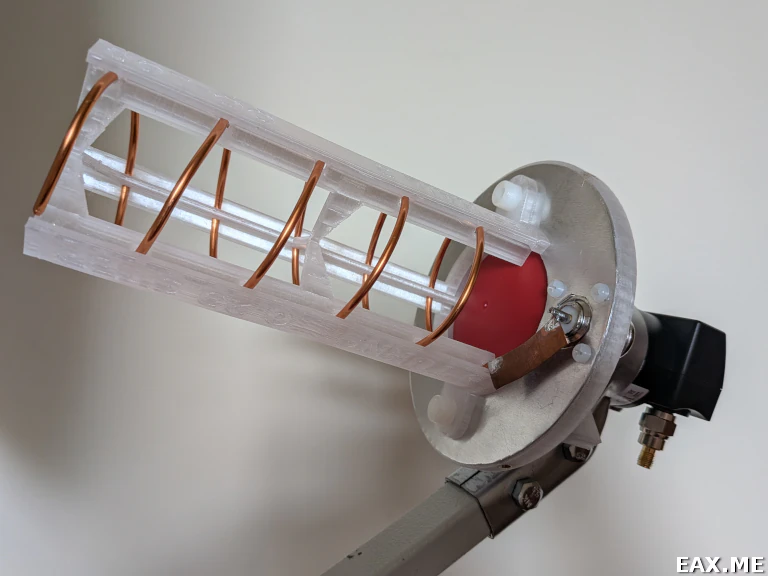

Усиленный и отфильтрованный сигнал идет в антенну:

Применена конфигурация с двумя облучателями (dual-feed setup). Антенна на 2.4 ГГц крепится в фокусе параболической антенны, прямо на LNB. Таким образом, тарелка усиливает сигнал как на прием (на 10 ГГц), так и на передачу (на 2.4 ГГц). Решение удобно тем, что к спутнику не приходится поворачивать две независимые антенны. Недостатки тоже есть. Не факт, что антенна на 2.4 ГГц находится точно в фокусе. Также она затеняет собой LNB. Тем не менее, на практике это работает хорошо.

Использована спиральная антенна с круглым рефлектором. Существуют готовые крепления к LNB, однако я нарисовал в OpenSCAD собственное. Мне хотелось, чтобы крепление подходило к каркасу антенны, использованному ранее. На фото не показано, но защитный колпак для установки антенны на улице также предусмотрен. Эксперименты показали, что колпак из PETG не оказывает заметного влияния на 2.4 ГГц. На 10 ГГц он приводит к просадке уровня принимаемого сигнала на 1 dB. Модель крепления и колпака доступны на GitHub.

Для преобразования входного сопротивления антенны в 50 Ом на этот раз использована микрополосковая линия. Волновое сопротивление последней вычисляется по сложной формуле. Однако в Qucs-S имеется калькулятор, см Tools → Line Calculation. При толщине линии 0.5 мм, высоте от линии до земли 5 мм и ширине линии 10 мм получаем волновое сопротивление 85 Ом. Значит, припаиваем полоску из меди 30 x 10 x 0.5 мм на высоте 5 мм от рефлектора. Антенну можно подстроить, сгибая полоску. Настройка осуществляется вместе с установленным LNB, так как он частично выполняет роль рефлектора. Мне удалось добиться КСВ около 1.3 во всей интересующей полосе. Измеренное усиление антенны составило 12.1 dBi при расчетных 12.6 dBi.

Для uplink спутник QO-100 использует поляризацию RHCP. Соответственно, спиральная антенна в нашем случае должна иметь поляризацию LHCP. При отражении от параболический антенны LHCP превращается в RHCP.

Для соединения компонентов использованы короткие отрезки полужесткого кабеля RG-402, обжатые под SMA. Ранее мы использовали RG-402 для изготовления пробников ближнего поля. Для запитки спиральной антенны применен кабель LMR-400 длиной 10 метров. Потери последнего на 2.4 ГГц составляют 2.2 dB. Таким образом, в эфир излучается около 6 Вт.

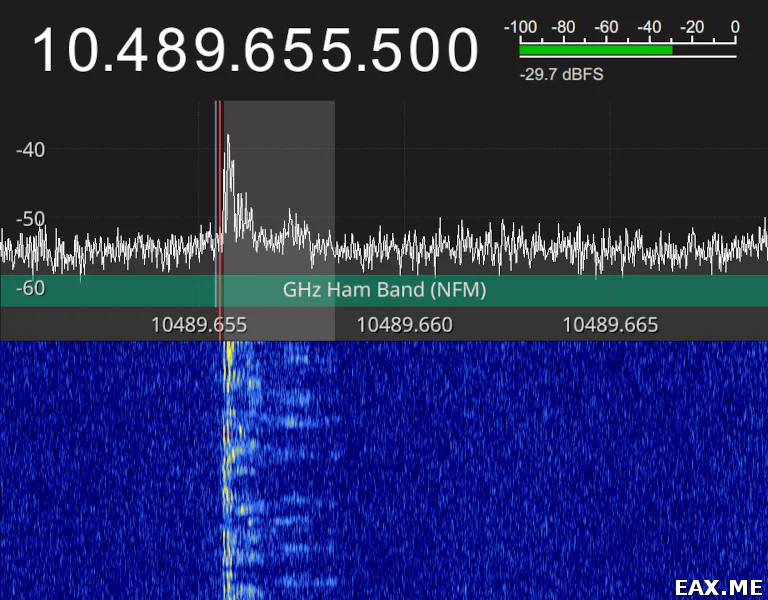

Проверим, принимает ли QO-100 наш сигнал:

Хорошая новость: сигнал преодолел 39 000 км и достиг спутника. Плохая новость: нормальный SSB-сигнал выглядит иначе. Здесь как будто бы слишком сильно подчеркнуты нижние частоты. Корреспонденты также сообщают, что модуляция оставляет желать лучшего. В итоге я ограничился проведением всего лишь трех радиосвязей. Так совпало, что все корреспонденты были из Франции.

При тестировании без антенны, на эквиваленте нагрузки, сигнал выглядел нормально. Я склонен считать, что столкнулся с проблемой из области электромагнитной совместимости. Обычно это сложные проблемы. Есть гипотеза о том, как исправить ситуацию. Однако это уже предмет будущих экспериментов.

Подведем итоги. Сигнал на 2.4 ГГц передавали? Передавали. Корреспонденты на него отвечали? Отвечали. Проведенные радиосвязи на QO-100 засчитаны. Да, не все прошло гладко. Но если так вспомнить, то и на коротких волнах получалось далеко не все и не сразу. Для первого раза я все же считаю это успехом.